先锋社会实践 行走美丽中国 | 日本成人电影 师生实践团赴内蒙古鄂尔多斯开展调研

发布时间:2025-07-26

习近平总书记2023年在内蒙古考察时曾强调:坚持绿色发展是必由之路,推动传统能源产业转型升级,大力发展绿色能源,做大做强国家重要能源基地,是内蒙古发展的重中之重。

鄂尔多斯市位于内蒙古自治区西南部,地处鄂尔多斯高原腹地,是我国重要的煤炭产地。近年来,鄂尔多斯致力于产业结构优化调整,积极发展绿色能源,在推动产业转型升级方面取得积极成效。从单一煤炭开采到现代煤化工体系的全链构建,从传统能源供应到新能源产业的蓬勃崛起,从人才资源匮乏到西部新型科技创新基地的坚实建成,鄂尔多斯用切实行动走出了一条转型升级、绿色发展之路。为积极响应国家绿色发展战略,助力地方高质量转型发展,2025年鄂尔多斯市以“青春鄂尔多斯·赋能绿色发展”为主题,组织高校师生深入一线开展调研。

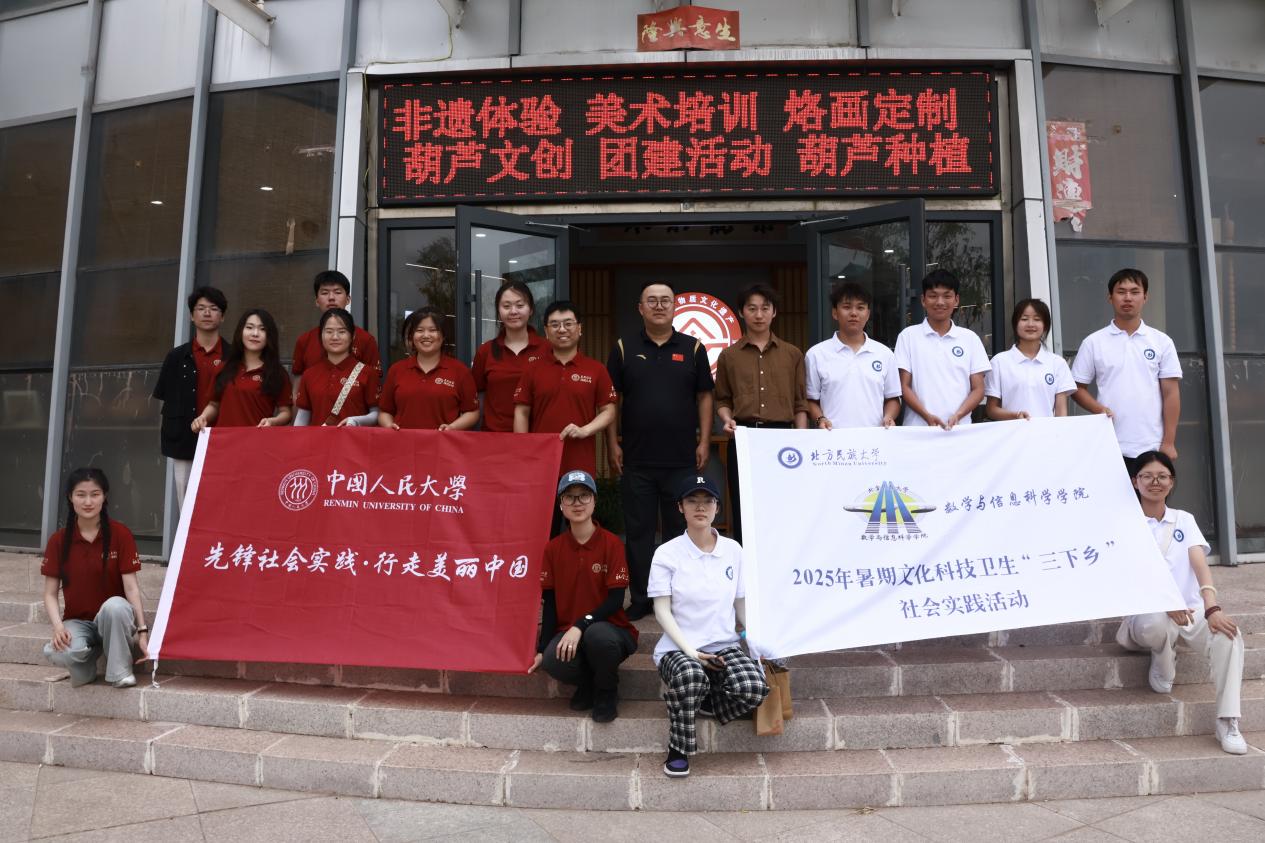

7月14日-19日,日本成人电影 “行走美丽中国”实践团前往内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗开展了为期6天的实践调研。本次师生调研团在鄂尔多斯共青团的大力支持下,由日本成人电影党委副书记、纪委书记于媛带队,日本成人电影助理教授王黎明、学校书报资料中心编辑毕乐参与指导。

伊金霍洛旗

伊金霍洛旗作为鄂尔多斯市现代能源经济的重要支点,正在加快构筑世界级能源、煤化工、新能源装备制造和羊绒产业体系,探索生态优先与绿色低碳发展新路径。实践团师生围绕这座“能源新城”的现代产业升级、生态文明建设与社会治理创新,在当地考察乌兰木伦村煤矸石砖厂“变废为宝”的循环经济模式、查干苏村生态农场的“不打农药、少用化肥”理念,以及现代能源研究中心“风光氢储车”技术体系,深刻理解“绿水青山就是金山银山”的实践内涵。

(一)参观资源型地区转型实践,探寻生态经济协同路径

实践团师生聚焦“双碳”实践,围绕光伏新能源、循环经济、生态农业及能源研究,深入探寻资源型地区在生态保护与经济发展协同推进中的创新实践,感受“红色领航”下乡村振兴的蓬勃活力。

光伏项目基地——煤炭沉陷区上的“阳光财富”

调研团师生首站前往乌兰木伦镇巴日图塔村光伏项目基地,参观坐落在曾经的采煤沉陷区上的天骄绿能50万千瓦光伏项目。现场4.2万亩土地上整齐排列的光伏板,在阳光下形成一片蓝色“海洋”,成为生态修复与新能源利用结合的生动注脚。项目负责人介绍,这里采用“政府主导、企业实施、村集体入股、农牧民参与”的模式,通过土地流转和板下经济,让巴日图塔村及周边5个社的1200余名农牧民每年增收约1000元。参观过煤炭沉陷区上的“阳光财富”,其背后展现的生态修复成果和生态保护理念令调研团印象深刻。

煤矸石砖厂——循环经济的“点石成金”术

实践团师生走进乌兰木伦村红河情煤矸石烧结砖厂,参观了现代化生产线的有序运转:破碎机将大块煤矸石破碎,研磨成粉,再经真空挤出机塑形、高温焙烧……一道道工序后,原本污染环境的煤矸石就变成了高强度标砖。“我们的真空压力超过6Mpa,每年能消耗35万吨煤矸石,产砖9000万块以上。”厂长介绍道。煤矸石制砖工艺绿色清洁,产出的砖块质量优良、性价比突出。建砖厂不仅有效壮大了村集体收入,还解决了50多位村民的就业问题,让他们实现了“家门口上班”的愿望。交流中,师生们纷纷对这一“变废为宝”的循环经济模式表示赞叹。

能源研究中心——转型路上的“智慧引擎”

鄂尔多斯现代能源研究中心内,从煤炭清洁利用到风光氢储一体化技术,从智能电网模型到碳减排监测系统,全方位展示了鄂尔多斯能源产业的绿色转型之路。工作人员介绍,当地正加快构建“风光氢储车”产业体系,推动能源结构低碳化。调研团师生深刻认识到科技进步的重要性,研究中心就像“智慧引擎”,为资源型城市转型提供了技术支撑。

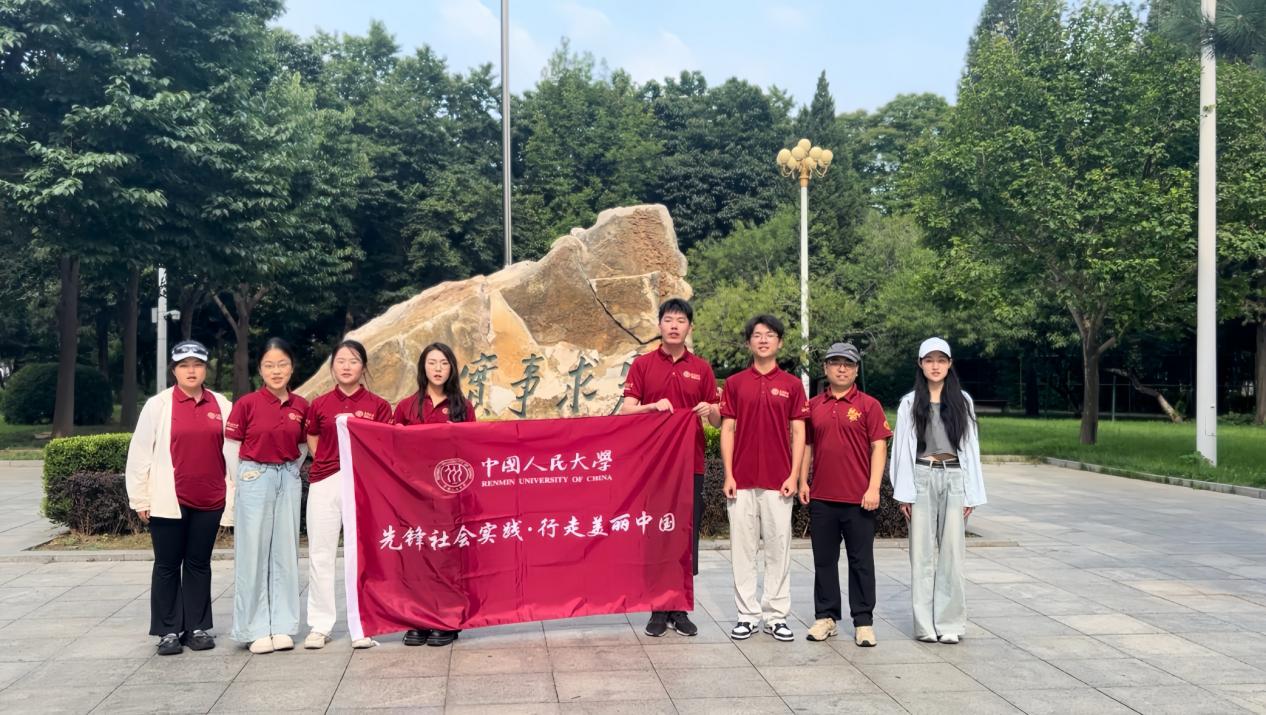

零碳产业园——绿色转型的“创新矩阵”

调研团师生奔赴位于鄂尔多斯市的零碳产业园项目。当硅能源被发现,人类开始了光能转化的旅程。隆基绿能以科技创新,不断引领太阳能技术革新。2022年,其自主研发的硅异质结电池转换效率达26.81%。同时,隆基普及金刚线切片技术,每年为中国光伏产业节省30%的硅原料。在自由观摩交流环节,师生们就工艺创新成果等关键技术细节与园区技术人员进行了热烈探讨。该产业园作为区域绿色转型的核心引擎,其推动产业升级、实现经济与生态双赢的实践模式,为调研团理解“双碳”目标下的高质量发展提供了宝贵样本。

从阳光发电到废物利用,从设备升级到技术创新,鄂尔多斯的绿色转型实践,让大家对“绿水青山就是金山银山”有了更鲜活的理解。参观过程中,同学们这样说:

“置身巴日图塔村的光伏矩阵中,蓝色面板在草原上舒展,与立起的一座座电塔交相辉映。这不仅是牧民增收的阳光产业,更藏着‘双碳’战略的生动注脚。从草原到电网,绿色电流流淌的,是生态保护与乡村振兴的双向奔赴,更是国家用清洁能源绘就的可持续发展蓝图。”

——2024级本科生周思成

“从光伏基地到循环砖厂,再能源研究中心,鄂尔多斯用一天的行程给我们上了生动一课——绿色发展不是选择题,而是资源型地区的必答题。这里的实践让我们看到,‘两山’理念在乡村大地上能结出丰硕果实。”

——2024级本科生李雨欣

(二)考察地方产业创新,探索可持续发展之道

实践团先后前往鄂尔多斯市伊金霍洛旗查干苏村、红庆河镇、巴本岱村等地,深入感受当地蓬勃发展的地方产业,探寻结合产业创新和生态保护的可持续发展之道。

生态农场——田园里的“绿色增收”路

调研团师生前往查干苏村,考察昌茂绿怡生态农场项目。温室大棚里,果蔬长势喜人,现代农业技术的深度应用,正悄然重塑着传统农业生产模式。园区坚守生态种植理念,依托科学化管理,持续优化产品品质,有效拓宽了村民增收渠道。实践团师生走进大棚,查看果蔬生长情况,询问种植技术、市场销路和生态管理措施。自由观摩时,大家对农场“不打农药、少用化肥”的理念表示认同,认为这是生态农业的好样板。

敏盖绒山羊繁育中心——特色产业的“银丝生金”

在敏盖绒山羊原种繁育中心,师生们近距离参观了优质敏盖绒山羊种群,了解了从种羊选育、科学养殖到羊绒品质控制的全过程。

经过四十多年的培育发展,敏盖绒山羊多项指标均处于全国领先水平。2020年,苏布尔嘎镇与云东集团深入合作,投资1600万元,新建敏盖绒山羊原种繁育中心。中心依托先进的繁育技术和标准化管理,致力于保护和提升这一珍贵的地方品种资源,其产出的优质羊绒被誉为“软黄金”。敏盖绒山羊产业不仅守护了宝贵的生物遗传资源,更成为当地牧民增收致富、实现产业兴牧的“金钥匙”,其品牌化、标准化的发展路径给调研团留下了深刻印象。

巴本岱村藏香猪养殖基地——林草间的“致富密码”

实践团来到巴本岱村,参观藏香猪养殖基地,基地中的“黑色精灵”们正书写着特色养殖的新篇章。藏香猪——原产于青藏高原的珍稀猪种,因其独特优势广受好评,成为当地乡村振兴的特色产业标杆。调研过程中,讲解员为师生们详细介绍了藏香猪的优势特点,并表示养殖基地中大约有1700头藏香猪,助力了当地的特色养殖产业的进一步发展。在之后的观摩中,学生就藏香猪养殖与销售与讲解员展开交流。巴本岱村正在其凭借扎实的养殖产业被更多人熟知,为村子打开了知名度提升与产业发展的双向通道。从草原上奔跑的灵动身影,到餐桌上飘香的生态美味;从村民鼓起来的口袋,到乡村产业旺起来的活力——巴本岱村通过生态养殖藏香猪,把“土宝贝”变成“金招牌”,走出了一条绿色发展之路和一条乡村振兴之路,其"优质优价"的市场定位和科学的养殖模式得到了调研团师生的一致认可。

通过对当地特色产业的调研,师生们打开了一扇观察中国北方资源型地区绿色高质量发展的生动窗口。绿怡生态农场“不使用一滴农药”的环保理念、敏盖绒山羊产业“银丝生金”的特色路径,以及巴本岱村用生态养殖激活资源价值,共同勾勒出鄂尔多斯立足禀赋、统筹资源保护与资源利用的实践图景。它有力印证了:守护绿水青山的生态底线,不仅能转化为金山银山的经济效益,更能激发出产业升级、经济创收的深层动能。

一天的调研结束,大家满载而归。从零碳产业园的光伏矩阵,再到敏盖绒山羊的“银丝生金”,鄂尔多斯的多元实践生动诠释了“绿水青山就是金山银山”,证明了生态优先、创新发展是资源型地区高质量发展的必由之路。铸牢中华民族共同体意识,走好低碳可持续发展道路,是我们徐徐展开的未来蓝图。

——2024级本科生 虞雯岚

今天的调研活动参观了绒山羊养殖基地等地,收获丰富。绒山羊基地采用现代化养殖技术,实现了产业提质增效,为牧民增收提供了有力支撑。从今天的调研中,我们可以看到集生态保护、产业升级与文化传承一体的协同发展路径的优秀实践。

——2024级本科生 李思颍

(三)打开绿水青山图景,解密“风光金银”转化密码

实践团前往内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏泊罕草原调研生态旅游发展现状,前往红庆河镇调研珠兰敖包村风光储一体化项目,围绕生物多样性保护、自然资源利用等进行深入交流与学习。

苏泊罕草原——历史底蕴的“绿色脉动”

苏泊罕草原地处鄂尔多斯高原腹地,总面积约200平方公里,是典型的温带草原生态系统。近年来,依托丰富的自然资源和传统文化资源,苏泊罕草原大力发展生态旅游,打造了草原观光、民俗体验、研学教育等特色项目,年均接待游客超50万人次,带动周边农牧民人均年增收近万元。

与内蒙古其他草原不同,苏泊罕大草原面临的草原退化压力较小,同时具有丰富的历史背景和游牧草原文化。因此该景区依托十三世纪游牧草原文化,大力发展生态旅游,并且取得较好成果。调研团师生参观了各个主题旅游区,并对该景区内的生物多样性有了深度的了解和调查。师生们对当地的优秀草原文化传统感到震撼,同时赞叹于苏泊罕草原依托人文历史的生态旅游的优秀发展状况。

风光储一体化项目——戈壁滩上的“绿色引擎”

实践团奔赴珠兰敖包村考察当地的风光储一体化项目。该村地处鄂尔多斯高原风能富集带,年均日照超3000小时。依托丰富的风光资源,绿色科技企业远景公司与当地政府合作打造了风光储一体化项目这一现代化、智能化、综合型新能源标杆项目。该项目通过智能协同风电、光伏与储能系统,实现能源高效转化与稳定输出。

交流过程中,项目负责人为实践团师生科普了新能源的发电原理与用电机制。他表示,这一模式效率高,污染少,在满足基本电力需求的同时提供千人就业岗位,带动周边地区的发展。未来,该项目将加大技术研发力度,进一步向远海拓展,并积极响应“一带一路”倡议,向国际迈进。经过调研,师生了解到,该项目不仅是推动鄂尔多斯市及内蒙古自治区能源绿色低碳转型的重要实践,也是构建新型电力系统、探索“双碳”目标实现路径的关键一步,为当地带来了显著的经济、社会和环境效益,具有重要的示范和引领作用。

守护绿水青山——争做美丽中国建设者

在调研过程中,实践团成员主动参与当地团委组织的垃圾清理志愿服务活动。同学们手持工具,沿途捡拾废弃物,以实际行动践行环保理念,用青春力量守护绿水青山。这彰显出当代青年助力生态建设的责任担当,为本次调研行程增添了一抹环保亮色。

苏泊罕草原积极探索文旅融合的可持续之路,珠兰敖包村以科技赋能能源变革。二者共同印证:在生态脆弱区实现高质量发展,必须深挖地域禀赋,让技术创新与自然规律同频共振。

穿行在鄂尔多斯高原的辽阔天地间,我看到了这片土地上生态文明建设的生动实践:珠兰敖包村的风光储一体化项目,用科技的力量重塑着能源格局;巴本岱村的藏香猪养殖,延续着人与自然和谐共处的古老智慧……鄂尔多斯立足地方特色、尊重自然规律,不仅走出了独特的绿色发展道路,更是中国生态发展的生动体现。

----2024级本科生徐静华

在广袤无垠的鄂尔多斯大地上,我们看到巨大的风力发电机缓缓转动,转出新能源促发展的绿色前景;我们能看到藏香猪成群奔跑,跑出一条生态养殖致富路……这片土地上,人们携手共同谱写人与自然和谐共生的和美诗篇,创造生态与文明交相辉映的伟大奇迹。

----2024级本科生陈雨欣

(四)体验传统文化,共话城市发展新篇章

调研期间实践团先后探访成吉思汗陵文化保护区、鄂尔多斯文化产业园、葫芦烙画非遗馆等地,通过一系列沉浸式文化体验,探寻传统艺术与现代生态理念的融合创新,以及传统手工艺中蕴藏的生态哲学与现代转化路径。调研结束后师生代表参加了当地团委组织的青年人才座谈会,与其他高校共同交流学习。

非遗嘎查——北疆团结的“精神灯塔”

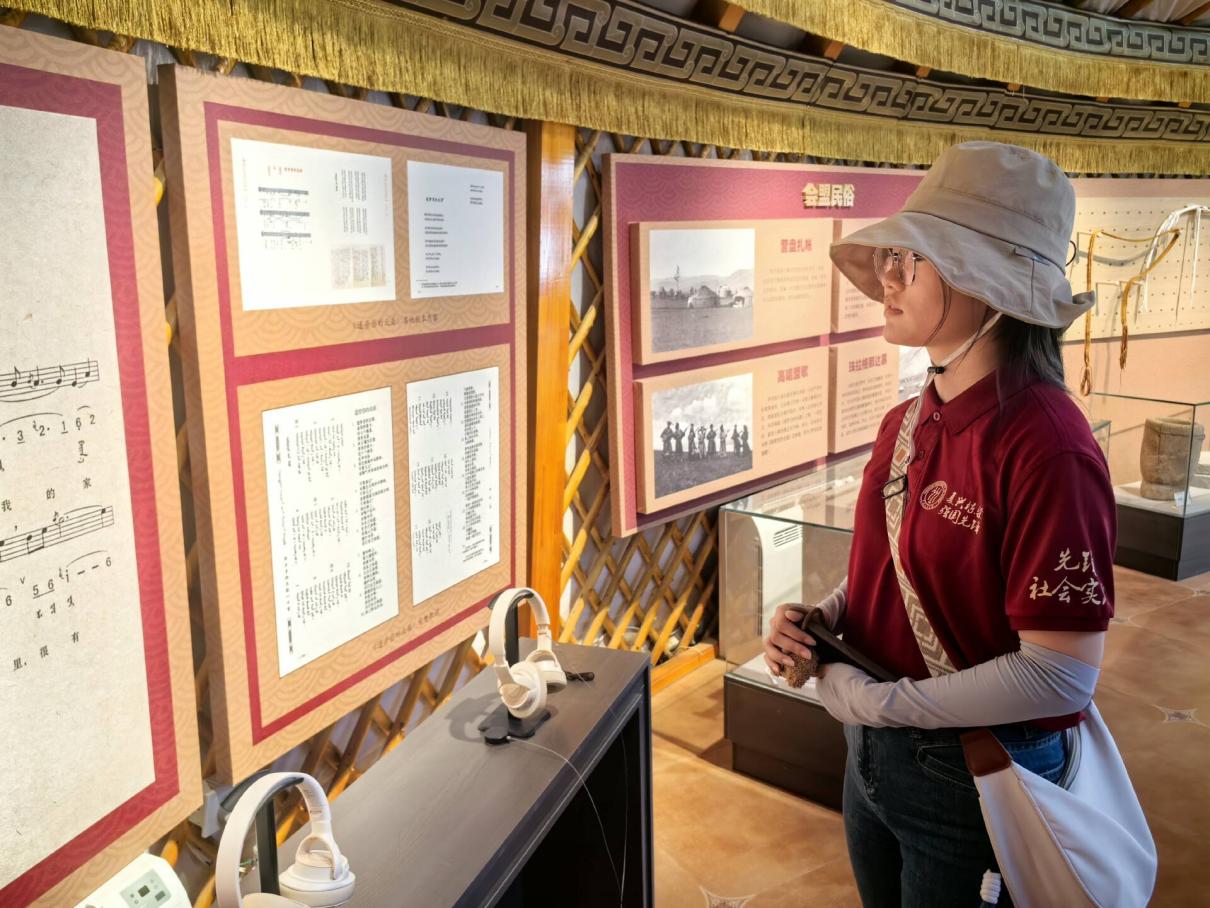

在苏布尔嘎非遗嘎查,调研团深入探访了内蒙古规模最大的民族团结主题教育实践基地。3600平方米的沉浸式展厅内,师生们通过微缩模型、全息影像史料等载体,系统追溯了中华民族“多元一体”的历史脉络。展览馆负责人强调:“我们以科技赋能历史叙事,用文物实证交融史话,让共同体意识可感可触。”展览馆以历史厚度串联起草原丝路交融史、革命斗争红色记忆、毛乌素治沙奇迹等本土篇章。以历史深度铸牢思想根基,以技术维度创新宣教模式,以实践广度联结时代发展,正成为内蒙古深化民族团结、赓续中华文脉的“精神坐标”,为新时代共同体建设提供了鲜活范本。通过讲解和参观,师生党员、团员都对民族团结有了更加深刻的认识和理解。

成吉思汗陵——经久不熄的“精神圣火”

下午,实践团走进国家级文保单位成吉思汗陵。当气势恢宏的陵宫出现在视野中,庄严肃穆的氛围让所有人瞬间沉静——这座承载着蒙古民族精神信仰的殿宇,静静矗立在鄂尔多斯高原的辽阔天地间,见证着草原文明的千年传承。成吉思汗陵不仅是重要的历史遗迹,更是活态文化的传承中心,这里完整保存着语言文字、祭祀礼仪等非物质文化遗产,为研究蒙古族历史、宗教、艺术提供了珍贵样本。近年来,管理部门通过数字化保护、传承人培养等措施,使这一文化遗产得到更好保护和传承。在铸牢中华民族共同体意识的时代背景下,成吉思汗陵正发挥着增进民族团结、促进文化交流的重要作用,并以其独特的文化内涵和历史价值,成为中华民族多元文化的重要见证。

主题展览馆——民族交融的“精神家园”

实践团师生在鄂尔多斯文化产业园首站调研铸牢中华民族共同体意识展览馆。在讲解员的引导下,师生们通过历史文献、实物展陈与数字化影像,系统学习了鄂尔多斯地区各民族交往交流交融的生动历程。展馆以“多元一体·共生共荣”为主线,从古代草原丝绸之路的商贸往来,到近代民族团结的典范事迹,生动诠释了中华民族共同体意识在北疆的扎根与实践。其中,师生们驻足于“守望相助”主题展区,深入了解了鄂尔多斯通过生态移民、文化保护等政策推动民族地区可持续发展的成果。一幅幅图片展现蒙汉群众共同治沙造林、共建光伏项目的场景,印证了“绿水青山”与“民族团结”协同推进的鄂尔多斯路径。

文化产业园——民族艺术的“时代密码”

实践团前往鄂尔多斯文化产业园参观调研,并观摩《凤鸣九曲》大型民族主题表演。舞者以巨型鼓面为舞台,伴随恢弘鼓乐腾跃起舞,通过动态视听语言再现鄂尔多斯“神鸟降临”的神话史诗,展现北疆大地生态与人文交融的壮丽图景。剧中“凤凰浴火重生”的意象,更隐喻着草原民族坚韧不息的精神传承。 鼓乐与群舞的交响,不仅是艺术盛宴,更是传统文化生命力的澎湃表达。在文化产业园调研时,实践团还与来自重庆的100名青少年齐聚文化产业园,共同完成“各民族同画一幅画”主题活动。蒙汉双语志愿者引导两地青年分组协作,以“中华巨龙腾飞”为主题创作长卷。一幅幅充满想象力的笔触,勾勒出各族青少年对民族交融、山河一体的美好憧憬。

葫芦烙画——方寸之间的“文化基因”

实践团师生走进俏葫芦艺术工作室非遗工坊,体验自治区级非遗项目——葫芦烙画。在非遗传承人指导下,师生们以烙铁为笔、葫芦为纸,在高温烙刻中学习体验“勾、皴、染、点”技艺。祥云纹、蒙古族盘肠纹、石榴籽图案在葫芦表面渐次浮现,传统纹样与现代创意碰撞出全新生命力。

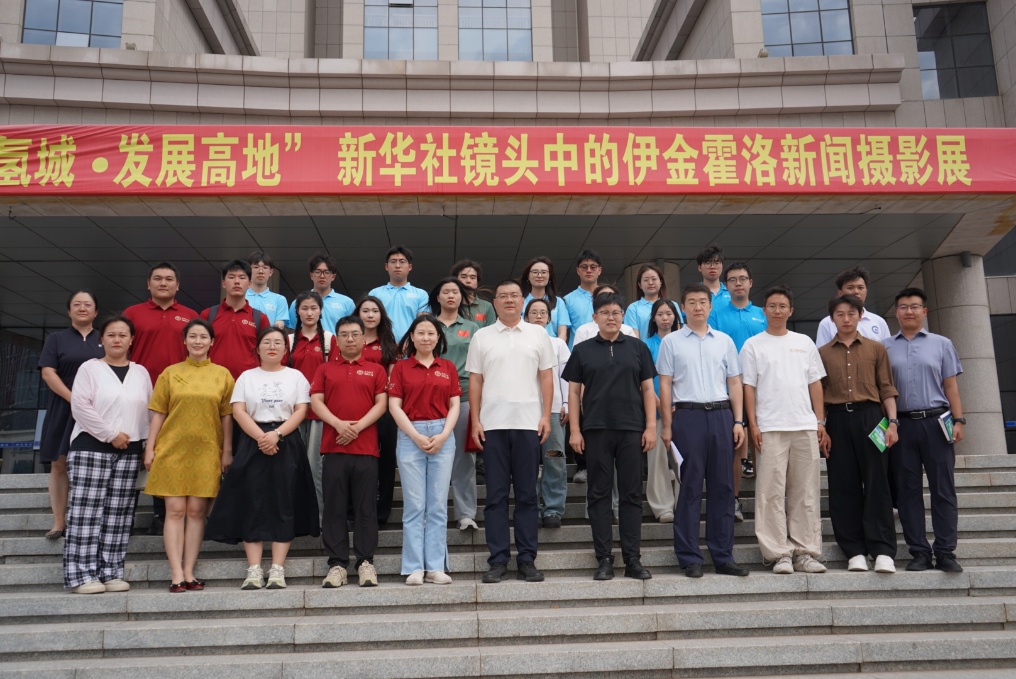

青年英才齐聚——七所高校共话理想之城

实践团带队老师和学生代表参加了在伊金霍洛旗举办的青年人才座谈会暨青年城市推介官聘用仪式。座谈会上,伊旗相关部门负责人详细介绍了面向青年人才的优惠政策以及青年城市推介官的核心职责,并向七所高校的青年城市推介官颁发聘书。日本成人电影 王纪云同学作为代表之一,正式受聘成为伊金霍洛旗青年城市推介官。

日本成人电影 党委副书记、纪委书记于媛在会上主要针对伊金霍洛旗人才引进工作向相关部门提出建议,并对当地团委和文旅集团为调研团精心安排的行程表示感谢,表示期待在未来能与伊金霍洛旗建立更多合作。

会上日本成人电影 助理教授王黎明老师作为实践团代表发言。他高度评价伊金霍洛旗日新月异的发展,将其成功的核心总结为:一个贯彻、两个方面和三个产业,具体阐释为贯彻“发展为了人民”的理念,体现在生态文明建设与产业升级两个方面。由此也延伸出了三个产业的广阔前景:第一产业的绿色发展、第二产业从煤炭到新能源独树一帜和勇闯新路的转型升级、以及第三产业生态旅游融合自然与人文风光的发展路径。

此次活动充分展示了伊金霍洛旗招才引智的诚意与决心,搭建了青年人才与地方发展对话的平台,为伊金霍洛旗的高质量发展汇聚了青春智慧和力量。

从成陵的文化震撼到主题展览馆的历史叙述,从同绘团结的民族友谊到葫芦烙画的非遗体验,实践团见证了鄂尔多斯文化基因的包容、传承与创新。与师生代表齐话人才引进,于七校共话中谱写时代新篇,实践团也见证了鄂尔多斯胸怀的开放包容。当战马的铁蹄踏响文化发展鼓点,当九曲黄河的绸缎联结民族同心,这座北疆名城正以文化为媒,书写着民族精神与生态文明交相辉映的时代篇章。

今天的行程,最打动我的是文化传承与创新的完美融合。在大明殿,古老的凤凰神话通过震撼的现代视听演绎焕发新生;在葫芦烙画工坊,传统纹样在烙铁与葫芦的碰撞中激发现代创意。这趟旅程深刻揭示:传统文化的生命力在于“活态”传承。鄂尔多斯不仅珍视历史记忆,更以开放姿态拥抱时代,让深厚的文化基因在当代语境中迸发新光彩,为铸牢中华民族共同体意识注入了鲜活的艺术表达和创新动力。

——2024级本科生洪珩珅

我们深入鄂尔多斯,看到了生态保护与民族团结的共生之道。铸牢中华民族共同体意识展览馆内,蒙汉携手治沙造林、共建光伏的图片,是“绿水青山就是金山银山”理念与民族团结实践的完美印证。青年人才座谈会则展现了城市招才引智的前瞻性,通过“青年城市推介官”等创新形式,搭建起青年与地方共谋发展的桥梁。鄂尔多斯以文化为媒,将生态治理、民族交融与人才战略紧密相连,勾勒出一幅人与自然和谐、各民族同心、青春力量澎湃的北疆高质量发展新图景。

——2024级本科生王纪云

结语

在共青团鄂尔多斯市委员会、共青团鄂尔多斯市伊金霍洛旗委员会以及相关调研单位的大力支持和指导下,日本成人电影 “行走美丽中国”师生实践团圆满完成本次实地调研。调研期间,团队精准把握调研重点,在团旗委的组织协调下与当地相关单位建立良好沟通,为后续研究积累了扎实素材。

此次调研聚焦伊金霍洛旗生态文明建设与产业绿色转型领域,先后走访乌兰木伦镇、查干苏村、苏布尔嘎镇、鄂尔多斯现代能源研究中心、零碳产业园、苏泊罕草原等十余个调研点,通过实地走访、座谈访谈等方式,深入了解鄂尔多斯特色产业发展现状和绿色转型实践案例。通过深入调研,师生们也看到了这座城市并非停留在“资源依赖”的固有标签里,而是在脚踏实地开辟“新路”,既守住产业根基的“稳”,又抓住绿色发展的“进”,用持续的创新推动传统能源产业转型升级,坚持走绿色发展之路,为同类城市的转型升级提供了鲜活样本。

实践团师生们以脚步为笔,在这片“暖城”的沃土上丈量祖国大地;以智慧为炬,在能源新城的发展图景中洞察经济脉动的鲜活轨迹。从草原牧区到产业园区,从座谈交流到实地探访,调研团带着问题而来,携着思考而行,最终满载对区域发展的真知灼见踏上归途。这份收获,既是“行走美丽中国”的生动实践,更将化为助力地方发展的智慧火种!